|

■国史跡・永代人馬施行所■

江戸呉服町の豪商かせや与兵衛が中山道の

旅の難儀を助けようと金千両を幕府に寄付した。

その利子で文政11年(1828)に設置された

施行所の一つである。

11月から3月まで峠を越える旅人に粥と焚火を、

牛馬には年中桶一杯の煮麦を施行した。

その後、土砂崩れにより流失したが、嘉永5年

(1852)現在地に再建され明治3年(1870)まで

つづけられた。

|

|

|

|

■三十三体観音像■

中山道の退廃とともに毀損し、荒廃されるままに

放置されていた石仏を昭和48年調査発掘により

旧中山道沿いに安置した。

千手観音13体、如意輪観音4体、馬頭観音10体

不明2体で、4体は未発見である。

|

|

|

|

|

|

■国史跡・唐沢一里塚■

慶長9年(1604)徳川幕府は、永井白元・本多重光

の両名を中山道の一里塚奉行として、江戸日本橋より

一里(4km)ごとに道の両側に五間(9m)四方の塚を

築き、その上に榎木か欅を植えて旅の便をはかった。

村内には、上組・鍛冶足(江戸より五十里塚)・唐沢・

東餅屋の4カ所あった。

唐沢の一里塚は、現在でも街道の両側に残り、

道中でも保存の良い所として有名である。

|

|

|

|

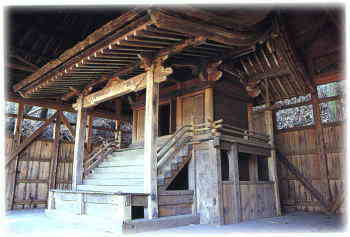

■国史跡・歴史の道資料館■

かわち屋

文久元年(1861)3月10日の大火で焼失したが、

その年の11月本陣・脇本陣などと同じく再建された建物

である。

和田宿の旅籠では規模が大きく、出桁(でげた)造りで

格子戸のついた宿場建物の代表的な遺構である。

江戸末期の建築様式をよく伝えている。

|

旅籠の構造 絵・中西立太

|

|

|

■新海神社本殿■(上町・中町)

和田郷が大井氏の所領であった関係から、和田郷では

新海神社を祭った。この神社は、八幡社・熊野神社と共に

和田宿守護の三神として特に祭祀された神社である。

このあたりでも数少ない、三間社流造りの本殿で全体を

朱・群青・白で彩色した貴重な建築である。

|

|

|

■遊湯パーク和田宿温泉ふれあいの湯■

泉温は40度、泉質は、カルシュウム・ナトリウム硫酸塩等で、神経痛・筋肉痛・

五十肩・冷え性・慢性消化器病・疲労回復に効果があります。

●利用時間:4月〜9月 午前10時〜午後10時まで

10月〜3月 午前10時〜午後9時30分まで

●利用料金:大人(高校生以上)300円・回数券(11枚)3000円

小人(小中学生)200円・回数券(11枚)2000円

●お問い合わせ:0268−88−0001

■月曜日は、お休みのためご利用出来ません■

|

|

|

■男女倉(おめぐら)遺跡■

本州でも和田峠の黒耀石は、質が良く広範囲に豊富に

産出された。この黒耀石で作られた石器が遠く東北・

関東・近畿地方まで搬出されていたことが、それらの

地方の発掘により明らかになっている。昭和27年頃より

旧石器時代の遺跡として注目され数回の発掘調査が

行われた。昭和49年と50年、新和田トンネルの開設に

ともない大規模な発掘調査が行われ、数万点に及ぶ

黒耀石器が出土している。

■黒耀石の湧水■(男女倉)

太古から涸れることなく湧きだしている「黒耀石の湧水」

長い年月をかけて黒耀石の層を通り抜けてきた水は、

硬度が1以下という大変軟らかい特徴のある湧水に

変化しています。

遠くは、近畿地方からもこの水を求めて来ています。

このあたり一帯は、男女倉遺跡埋蔵の保存地です。

|

|

|